Ist Schmieden (noch) zeitgemäß?

Geschichte wurde zur Legende, Legende wurde Mythos - und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren.Ist Schmieden (noch) zeitgemäß?

Achtung: Dieser Artikel stellt durchaus die Sicht des Autors dar!

Geschichte wurde zur Legende,

Legende wurde Mythos.

–

Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen,

ging verloren.

Ist Schmieden (noch) zeitgemäß?

Geschichte wurde zur Legende, Legende wurde Mythos – und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren.

So etwa beginnt Tolkiens Reise der Gefährten in „Der Herr der Ringe“.

Geschmiedet wird seit Hunderten, ach Tausenden von Jahren. Funde belegen, dass im Raum Anatoliens schon vor 10.000 Jahren (man spricht demütiger von 8.000 Jahren vor Christus) geschmiedet wurde. Damals waren es eher weiche Materialien wie Kupfer und Gold, doch sie wurden schon von Schmieden zu Schmuckstücken und Werkzeugen verarbeitet.

Es dauerte 5.000 Jahre, bis Schmiede begannen, das Material warm zu machen, um es dann zu bearbeiten. Auch kam Bronze als Material hinzu, das (weil härter als Kupfer) zu neuen Werkzeugen und Möglichkeiten führte.

Vor ungefähr 3.200 Jahren gelang es den Hethitern, härtbares Eisen zunächst von auf die Erde gefallenen Meteoriten zu nutzen, die aufgesammelt werden konnten. Später folgte die Gewinnung von Eisen aus Erzen.

Die Gewinnung von Eisen in industrierelevanten Mengen, die Geschichte der Eisenhütten, stellt in diesem Zusammenhang eine ganz eigene dar: Bessemer, Thomas, Linz-Donawitz, Siemens-Martin, Lichtbogenofen etc., das Walzen ersetzte allmählich das Schmieden des Stahls vor Auslieferung und auch die Geschichten um Köhler, Kohle und Koks, das Ruhrgebiet an sich, die Menschen dort usw. usf. mit all den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die das alles nach sich zog. Mobilität durch die Eisenbahn und Gleichschaltung der Uhren durch die nun zurückgelegten Strecken, Dampf- und Kriegsmaschinen, Taktung der Industrie, Landwirtschaft (als „Wirtschaft“ betrieben), Mobilität, Freiheit, Nutzen, Benutzen, Verbrauchen.

Großartig, teils fürchtlerlich.

Und seit jeher schwingen Schmiede ihren Hammer über dem Amboss. Ting, Ting, Ting.

Friedrich Emil Heyn (1867-1922) gilt als einer der stillen Helden der Metallurgie. Als Schüler von Adolf Ledebur (Begründer der Metallurgie, „Ledeburit“) und Assistent von Adolf Martens („Martensit“) gelang es ihm unter Zuhilfenahme des gerade erst ausreichend leistungsfähig gewordenen Mikroskops, Stähle genauer zu betrachten und Zusammenhänge niederzuschreiben. Daraus entwickelte er akribisch und maßgeblich das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm.

Mit neuen Verfahren, definierten Werkstoffen und immer feineren Messgeräten war man immer besser in der Lage, etwas zu probieren, zu bewerten, zu verbessern und zu beschreiben. Bis zur nächsten Idee oder Theorie, die dann wieder auf den Prüfstand kam und in Zukunft sicher auch noch auf den Prüfstand kommen wird. Und gerade an diesem Beispiel lässt sich schön zeigen, wie verzahnt Wissenschaft und Technik auch mit dem Handwerk sind, die dann zur passenden Zeit auch noch auf einen pfiffigen und willigen Geist treffen müssen, der beides zu nutzen weiß.

Dabei ist die Geschichte (die Geschichte der Technik, die Technikgeschichte) noch immer nicht abschließend korrekt fertiggestellt und wirft noch ausreichend Fragen auf. Auch ist die Beantwortung dieser Fragen teilweise vom jeweilig herrschenden Zeitgeist abhängig – und der Zeitgeist ist nicht immer ein guter Kumpel! Der Zeitgeist als Mischmasch zwischen Politik und Religion, Einsatz und Erwartung, Interesse und Ablehnung, Möglichkeit und Not, Haben und Brauchen, Herkunft und Ziel, Vergangenheit und Zukunft, Wissen, Glauben, Hoffen.

Schaut beispielsweise mal nach dem Mechanismus von Antikythera: Archimedes? Einer seiner Schüler? Wann wurde noch von wem das Differential erfunden? Da Vinci? Cicero beschrieb diese wunderliche Maschine wahrscheinlich schon, da stand der gute Leonardo aber noch lange als Joghurt im Kühlregal! Wer glaubt, dass die Wikinger ausschließlich kriegerische Monster auf Beutesuche oder wahlweise Bauern waren, sollte sich mal die Kiste von Mästermyr ↗ ansehen, eine Werkzeugkiste, in der sogar eine Bügelsäge lag. „OK!“ mag mancher sagen, „Soso, eine Bügelsäge! Aha…“ – aber so eine Bügelsäge hat’s bei näherer Betrachtung ganz schön in sich: Zunächst setzt es Wissen voraus, wie ein Sägeblatt geschaffen sein muss, um das jeweilige Material sägen zu können. Und dann muss jemand in der Lage sein, die benötigten Sägeblätter in der benötigten Qualität in zumindest kleiner Serie produzieren zu können. Sonst hätte es keiner Säge mit wechselbaren Sägeblättern bedurft. Allein die Erkenntnis, dass wechselbare Sägeblätter in einem Sägebogen wirtschaftlich sind… oder dass sie einem wandernden Handwerker zu tragendes Gewicht ersparen…

Eigentlich ist’s nur eine Bügelsäge… aber etliche Jahre vorher konnte schon jemand die Farbe der nächsten Mondfinsternis vorhersagen und in einem Räderwerk errechnen lassen… Zeitgeist halt.

Wenn auch die Nachfrage an das Schmieden an sich (ich meine hier beispielsweise das Freiformschmieden eines Dorfschmieds, um die Bedürfnisse an Werkzeugen und Gegenständen für die umgebende Bevölkerung herzustellen) deutlich nachgelassen hat, sprechen wir immer noch vom „Pläne schmieden“ und „jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“.

Man kennt aber auch: „Geh‘ zum Schmied, nicht zum Schmiedlein!“, woraus meine „Kleinschmiede“ entstand (um mich halt selbst kleiner zu machen), bevor ich realisierte, dass es tatsächlich Kleinschmiede gab – das war ein zugegebenermaßen reichlich blöder Moment für mich. Naja. Nun ist es so. Und ich schummle mich nun schon so lange als Kleinschmied durch, dass es hoffentlich geduldet und bald übersehen wird…

Schmieden hat seit jeher etwas Mystisches, waren es doch die Schmiede, die das Feuer beherrschten. Dem Schmiedewasser wurde heilende Wirkung zugesprochen, da doch die Energie des glühenden Eisens darin überging. Kranke Kinder wurden in letzter Not nackt auf den Amboss gelegt und oft genug sprach noch ein Geistlicher ein paar Gebete dazu. Es waren die Schmiede, die aus einem Klumpen Eisen eine wirkungsvolle Waffe zur Verteidigung des Dorfs herstellen konnten. Sie fertigten Werkzeuge, die die Arbeit erleichterten oder sie überhaupt erst möglich machten. Sie wussten auch, wie man Eisen gewinnt: Sie wussten, wo man Erze findet, sammelten sie vom Boden auf, kochten sie im Rennofen und konnten aus der gewonnenen Luppe ein brauchbares Roheisen (der Engländer sagt dazu „Wrought Iron“) schmieden. Einige Schmiede waren gar sogenannte Handwerks-Chirurgen: Sie konnten Prothesen herstellen (z.B. die „Eiserne Hand“ des Götz von Berlichingen) und Zähne ziehen, denn sie waren kräftig genug – und wenn mal eine Zange fehlen sollte…

Und: Sie verstanden sich mit dem oft befremdlich und einschüchternd wirkenden Köhler, weil der mal wieder mehrere Tage und Nächte hindurch auf seinen Meiler achten musste und daher hungrig, völlig übernächtigt und zugedröhnt von den Schwelgasen war. Das allein war schon mystisch genug: Der Schmied als „Medium“ zwischen Mensch und Köhler…

Was uns heute aus der blanken Theorie heraus so alt und einfach erscheint, erweist sich doch noch immer komplex in der Praxis! Baut doch mal einen Rennofen und bestückt ihn mit Raseneisenerz! Sagt aber Bescheid, wenn Ihr das vorhabt – ich wäre gerne dabei! Nicht, weil ich schon so viele Rennöfen beschickt hätte… Aber ich wüsste gerne selber, wie das so vonstatten geht.

Irgendwann lernten Schmiede, aus Eisen härtbaren Stahl herzustellen. Nicht mehr nur per Zufall und mit recht ungewissem Ausgang durch Abschrecken in im gesamten Dorf gesammelter Knabenpisse oder durch Einreiben mit Knoblauch, sondern bewusst, gewollt und mit hoher Trefferquote in reproduzier- und prognostizierbaren Ergebnissen und Eigenschaften.

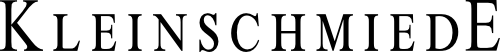

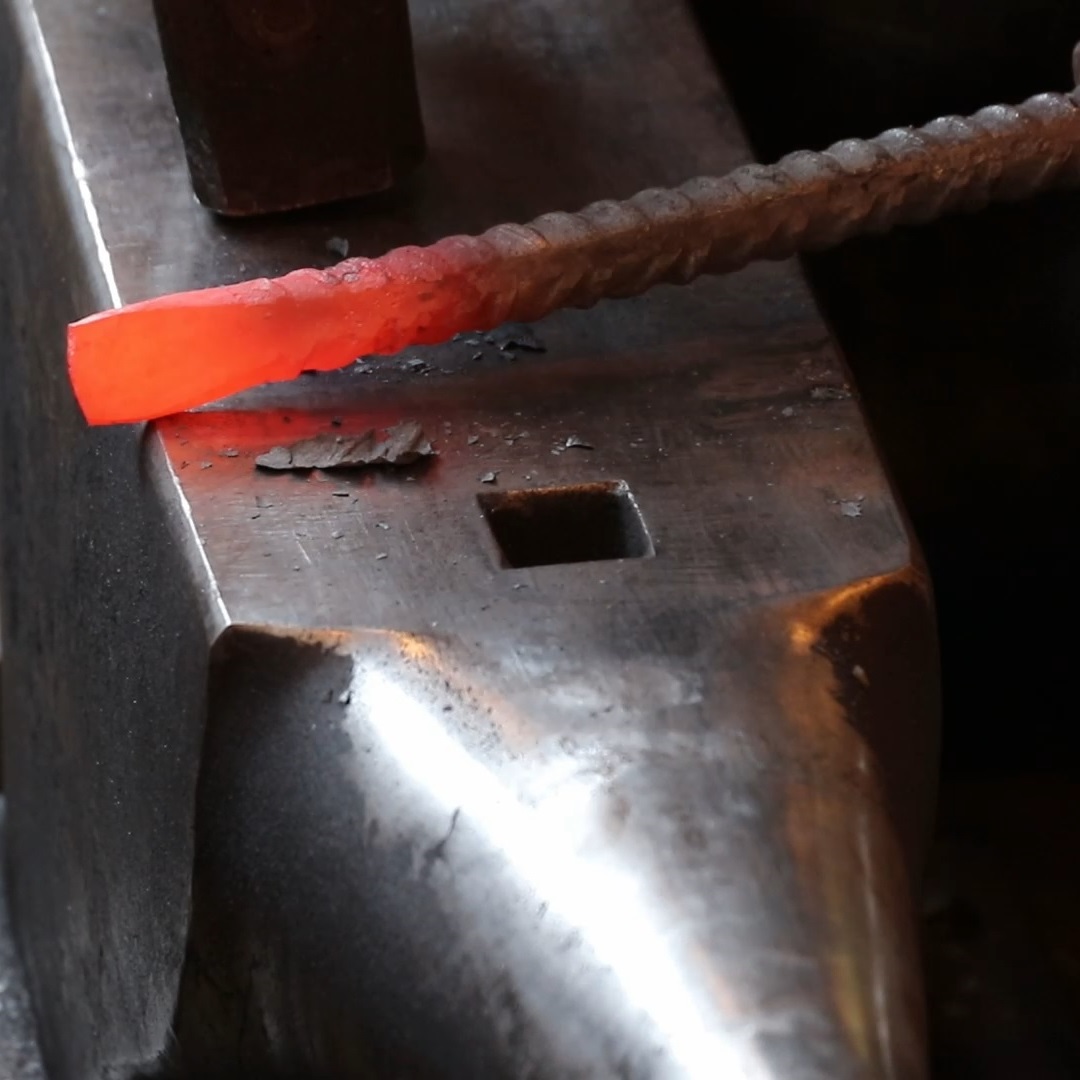

Das Schmieden einer Spitze funktioniert heute noch, wie vor Tausend Jahren: Erst viereckig, dann achteckig, dann rund. Ob das Ausgangsmaterial nun rund oder eckig ist – der Vorgang ist immer der Gleiche: Erst viereckig, dann achteckig, dann rund.

Und es hat innerhalb der letzten 1.000 Jahre noch kein Schmied geschafft, dieses Verfahren durch ein besseres zu ersetzen. Wer nun glaubt, diesen Weg abkürzen zu können, wird eines Besseren belehrt. Nicht etwa von einem Berufskollegen, nein: Der Stahl selbst wird einem zeigen, wie es tatsächlich zu funktionieren hat, nämlich: Erst viereckig, dann achteckig, dann rund.

Bitte entschuldigt, wenn ich ein wenig politisch bzw. polemisch werde. Aber Trends und Technologien werden uns von Amerika vorgegeben. Produziert wird in Asien. Konsumiert wird in Europa. Entsorgt wird in Afrika.

Was, bitte, was können wir noch selbst?

Wer die Autobiografie von Carl Benz gelesen hat, erinnert sich (Achtung: recht frei und aus dem Gedächtnis heraus): „Der Maschinenbau ist die deutscheste Ingenieurskunst, das Schmieden ist das deutscheste Handwerk!“ – wobei zu beachten ist, dass „deutsch sein“ nicht immer so geschichtlich negativ betrachtet wurde.

Wie stellt sich das heute dar? Was können wir noch?

Beispielsweise im Bereich der IT haben wir komplett versagt: Kein Unternehmen in Deutschland, kein Zusammenschluss von Unternehmen in der EU wäre in der Lage, einen kompletten Rechner von vorn bis hinten herzustellen. Bosch, Siemens und AEG hätte ich noch im Verdacht gehabt, diese Leistungen tatsächlich erbringen zu können. Nixdorf war mal ein großer Name. Aber… wo sind die Buden? Und obwohl der Rechner an sich als Geburtsort Deutschland nennen darf (Konrad Zuse)… Gemacht hat’s jedenfalls wer anders. Trends wurden nicht erkannt, Entwicklungen verpennt und nun rennt man dem Fortschritt hinterher bzw. sorgt sich, was mit seinen Daten auf dem Globus so passiert, angestellt wird und was damit in Zukunft noch möglich wird.

Wo ist das Europäische Betriebssystem, wo sind die Europäischen Anwendungen? Die darin erzeugten Daten dürfen meinetwegen rauf und runter kompatibel mit allem sein, was uns Microsoft und Linux bislang geboten haben… aber: Wo ist das Zeug?

Was bleibt uns also? Wird Deutschland wieder ein Land der Dichter und Denker?

Durch die Abhängigkeiten, die sich aus der Produktion unserer Konsumgüter ergeben, ergeben sich auch politische Abhängigkeiten, die wir so vielleicht gar nicht haben wollen.

Gerade die aktuelle Corona-Pandemie zeigt uns doch deutlich, dass diese Abhängigkeiten auch mal nach hinten losgehen können: Jetzt gerade (Oktober 2021) stehen hunterttausende Seecontainer in chinesischen Häfen und reihenweise Containierschiffe (beladen oder unbeladen) warten darauf, in den Hafen fahren zu dürfen. Gigantische Häfen, wie Wuhan oder Yantian, jeweils x-fach größer als der Hamburger Hafen, werden einfach geschlossen. Weltweit stockt die Industrie, weil Material fehlt. Sei es, dass die Zimmerleute kein Holz für Dachstühle bekommen oder Steuergeräte für die Automobilindustrie fehlen. Gerade wird Magnesium knapp. Die Folgen sind: Kurzarbeit, Entlassung und Schließung von Unternehmen, der Staat springt ein, um Schäden gigantischen Ausmaßes zu verringern, Steuern werden erhöht, die Kaufkraft sinkt, Verkäufe fehlen, Kurzarbeit… und spätestens hier schließt sich der Kreis. Entschuldigt, ich bin kein Volkswirtschaftler.

Doch mal frisch abgesehen von Corona: Wenn wir nun dem Chinesen erklären würden, dass wir sämtliche Importe ablehnten, solange die Uiguren weiter verfolgt werden… Hui, da würde es hier aber eng werden!

—# Zwischenmeldung:

Aktuell gibt es weitere, furchterregende Ereignisse: Russland überfällt die Ukraine, China bedrängt Taiwan stärker, die USA sagen Taiwan Unterstützung zu, Russland wird zu China halten.

Ich fürchte, dass schwere Zeiten auf uns zukommen werden!

—#

Also akzeptieren wir das und nehmen es als gegeben hin. Und kaufen uns den nächsten Fernseher aus Fernost – womöglich noch mit reanimierten, wohlklingenden Namen wie Saba, Grundig, Nordmende – und missachten das Leid der Uiguren. Die Uiguren sind hier stellvertetend genannt für alle, die unter unserem Wohlstand leiden – z.B. für die Kinder, die unseren Müll in Afrika verbrennen oder die in Chile malochen, damit wir hier Batterien für lustige, nicht brauchbare Mini-Autos bekommen.

Wie ich zum Schmieden gekommen bin, findest Du hier auf meinen Seiten. Aber wie bist Du, lieber Leser, selber auf das Schmieden aufmerksam geworden, sodass Du Dir das hier alles durchliest?

Die Vernachlässigung unserer Autarkie, das globale Zusammenfassen von Märkten, das Verschieben von Produktionen in Billiglohnländer (sucht mal bei Statista nach den Durchschnittslöhnen in der Europäischen Wirtschaftsunion, bedenkt, dass wir überall den Euro haben, überall Brot kaufen können und überlegt dann mal, wo der Däne Urlaub machen kann. Klappt dann die gefundene Liste nach unten auf und überlegt mal, wo überall der Bulgare Urlaub machen kann… Derzeit erfährt England massive Versorgungsengpässe, da Billiglöhner aus der EU fehlen, die LKW fahren können und wollen) – all‘ das führte dazu, dass Unternehmen erst durch staatliche Subventionen (Steuergelder!) wieder in die Lage versetzt werden mussten, um Stofflappen (vulgo: Mund-Nasen-Schutze) zusammen zu nähen. Also bitte!

Wird „Made in Germany“ wieder ein Warnhinweis? Jaja, „Made in Germany“ entstand tatsächlich als Warnhinweis, als in Deutschland unter anderem Pfannen und Töpfe hergestellt wurden, die nach Großbritannien verkauft werden sollten. Da die Engländer aber in der Stahlherstellung und -verarbeitung wesentlich weiter waren, waren auch ihre Produkte wesentlich besser. Und so musste in jeden Topf und in jede Pfanne aus Deutschland ein „Made in Germany“ geschlagen werden, damit der geneigte Kunde absehen konnte, welchen Schrott er sich da gerade zulegen wollte. Der Beschluss dazu stammt aus 1887. Danach gab es insbesondere durch zwei Weltkriege gute politische Gründe, das Mahnmal aufrecht zu erhalten, Entspannung gab es erst durch hervorragende Produkte „Made in Germany“ z.B. in der Automobilindustrie, Krupps nahtlosen Radreifen für Eisenbahnen, Entwicklungen im Maschinenbau, Rohre von Mannesmann, Pressen von Lindemann, Kohle und Werkzeuge aus dem Ruhrgebiet, Bosch, Liebherr, AEG etc. – auch wenn die geschichtliche Reihenfolge nicht passt und etliche Firmen noch gar nicht genannt wurden, entstand aus diesen alten Häusern und aus den Errungenschaften der Natur- und Geisteswissenschaften die Marke „Made in Germany“ mit international hervorragendem Ruf.

Heute schwächelt dieses Konstrukt wieder, nachzulesen beispielsweise in den Ranglisten zur Pisa-Studie: Eher oberes Mittelfeld. Angeführt wird die Liste heute von Singapur. Da musste ich auch erst mal nachschauen, wo genau das noch mal ist…

Während Vater uns noch das Flicken von Fahrradschläuchen beibrachte, bis wir mit unseren Fingern selbst den Mantel von der Felge knibbeln konnten, werden Kinder heute durch Hubschraubereltern zur Unselbständigkeit erzogen und bis zum Multiallergiker behütet.

Schreiben wie man spricht… Ich könnte mich hier in Rage tippen!

Es gab ja mal Zeiten, da waren Schmiede überall anzutreffen. Jedes Dorf hatte mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere. Dabei wirkte der Schmied gerne dort, wo er auch seine Produkte schnell anbieten und verkaufen konnte: mitten im Dorf! Warum auch nicht? Doch irgendwann begann ein Wandel: Die Arbeit wurde allgemein leichter, es verschob sich von der Produktion zum Handel. Immer mehr Menschen rückten in die Zentren – und irgendwann war der Schmied halt nicht mehr so gern gesehen: Es hämmerte aus der Werkstatt, es qualmte aus dem Schornstein und ständig schissen irgendwelche Pferde und Zugochsen (ja, auch die bekamen gerne mal einen Hufbeschlag!) auf die Gehwege. Auch waren seine Erzeugnisse nicht mehr so stark nachgefragt, da Traktoren erreichbar wurden und die Industrie mit Massenware auf den Markt drang und dadurch schneller und günstiger liefern konnte. Der Tischler ging also nicht mehr zum Schmied, sondern richtete sich an dem aus, was er aus der Industrie bekam, was sein Handwerk (seine Werkzeuge) und seine Produkte (die Beschläge, Schlösser, etc. seiner Möbel) betraf.

Wie kann es denn früher mal gewesen sein?

Ein Kunde ging zum Tischler und wollte einen hübschen Schrank haben. Dann ging der Tischer zum Schmied und besprach mit ihm die nötigen Beschläge dazu. Kurze Zeit später flog die Tür beim Schmied wieder auf und der Drechsler stand da: „Der Tischler war eben bei mir… ich brauche ganz dringend einen bestimmten Meißel! Schau‘ mal hier… so etwa…“ – Arbeit ohne Ende für den Schmied!

Um das vielleicht noch mal näher zu beschreiben: Schmiede produzierten ja schon lange Zeit „Standard-Beschläge“, aber sie waren auch für Einzelanfertigungen zu gebrauchen. Durch die Lieferfähigkeiten der Industrie verzichtete der Tischler aber immer mehr auf den Schmied. Und bei allem, was hätte entstehen können, keimte immer mehr der Gedanke (und das ist ein völlig anderer – denkt da selbst noch mal drüber nach!): „Wie muss ich das Möbel bauen, damit ich fertige Beschläge von der Industrie kaufen kann?“ – viel Kreativität des Tischlers gingen verloren und man fand immer mehr Möbel von verschiedenen Tischlern mit den gleichen Beschlägen, wodurch der Tischler massiv an Individualität verlor!

Das Verbannen der Handwerke aus den Zentren betraf aber nicht nur den Schmied, sondern auch viele andere Handwerke, wie den genannten Tischler, seinen Kumpel, den Drechsler, das Sägewerk, den Schlachthof etc. Der Schmied (der Tischler, Freund Drechler, das Sägewerk, der Schlachthof…) selbst musste nun zusehen, wo er blieb. Zunächst zog er in Randbereiche, oft genug wanderte er mit seiner ganzen Familie aus oder er suchte sich ein anderes Betätigungsfeld, gerne möglichst nahe an dem, was er gelernt hatte. So stammen z.B. viele Autohäuser aus alten Schmiedefamilien.

Heute ist das etwas anders. Ja, der Beruf des Schmieds wird gar nicht mehr ausgebildet. An seine Stelle ist der Metallgestalter getreten (wobei sich Absolventen sehrwohl gerne selbst Schmied nennen). Das ist für den Beruf des Schmieds schade, doch folgt das einer konsequenten Entwicklung. Viel zu sehr überladen war der Schmied, er sollte nachher sogar Bremsenuntersuchungen an LKW machen (wohl aus der Historie heraus, Teile für den Wagner/Stellmacher zu schmieden). Andererseits wurden immer weniger Treppengeländer „aus dem Vollen gehauen“, sondern eher aus Rohrprofilen zusammengeschweißt. Das ist günstiger und leichter, braucht weniger Rohstoffe. Und das Schmieden von rostfreiem Edelstahl, wie es häufig gewünscht wird, stellt auch kein großes Vergnügen dar. Also überfrachtete man den Schmied zunächst mit Aufgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten und zerschlug das Handwerk dann wieder in Sparten, die dann mit Spezialisten jeweils Teile des Gesamtspektrums übernahmen. Das gab es auch in alten Zeiten schon: Schmiede spezialisierten sich zu Schlossern, Goldschmieden oder gar Uhrmachern. Viele metallverarbeitende Berufe finden ihre Wurzeln beim Schmied. Und auch ich finde mich häufig bei der Arbeit mit Winkelschleifer, Bohr- und Schweißmaschine wieder – was mit dem ursprünglichen, traditionellen Schmieden nur wenig zu tun hat.

Andererseits erleichtern diese Maschinen die Arbeit – und der Nutzen dieser Maschinen ist sicherlich auch anderen Schmieden vor mir aufgefallen. Es ist allerdings eine Frage, ob das Nutzen von Maschinen Überhand gegenüber der Arbeit mit Feuer, Hammer und Amboss nimmt. Dann wäre ein Schmied, nach meiner Meinung, tatsächlich eher ein Metallgestalter. Aber dadurch nicht weniger wert!

Schmieden heißt (etwa!): Ein Stück Metall zu nehmen, es zu erwärmen, es warm umzuformen, es abkühlen zu lassen um dann sagen zu können: Das habe ich gemacht! Und gerade der Punkt der Warmumformung unterscheidet einen Schmied beispielsweise (und nicht despektierlich!) von einem Schweißer.

Eine gewaltige Stimme erhält derzeit der Umweltschutz. Ist Umweltschutz eigentlich schon immer wichtig gewesen, erfährt er derzeit durch Wetterumstürze, Wetterkatastrophen und globale Erwärmung immer mehr Gehör. Oberstes Ziel ist nach aktueller Lesart hierbei die Verringerung der Erderwärmung durch Reduzierung menschenverursachten CO2s.

Worum geht es da (fürchterlich grob und schrecklich vereinfacht)?

Wissenschaft und Politik erklären nahezu einstimmig: CO2 wird, wie z.B. Methan auch, Treibhausgas genannt. Wärmeenergie der Sonne trifft auf die Erde, kann aber mit steigendem CO2-Gehalt immer weniger wieder aus der Atmosphäre heraustreten. Die Folge: Es wird wärmer.

Es gibt einen natürlichen CO2-Kreislauf. CO2 wird z.B. beim Ausatmen freigesetzt. Dieses CO2 kann von Pflanzen durch deren Photosynthese wieder in Sauerstoff umgewandelt werden. Pflanzen brauchen gar CO2 zum Leben. Bäume und „Ausatmer“ wiegen einander auf, leben mit-, für und voneinander. Auch das Verbrennen von Holz passt noch so gerade in diesen CO2-Kreislauf, da Pflanzen einen aktuellen Teil des CO2s in sich gespeichert halten.

Problematisch wird die Geschichte ab dem Moment, wo 300 Millionen Jahre alter, tief im Boden gebundener Kohlenstoff in Form von Öl, Gas und Kohle als Heiz- und Treibstoff zusätzlich in diesen Kreislauf eingebracht wird. Das Einbringen von zusätzlichem CO2 in die Atmosphäre und das gleichzeitige Roden gigantischer Flächen in den grünen Lungen der Welt (Regenwälder) erhöhen das CO2-Aufkommen dramatisch. Aus aktueller Sicht der Wissenschaft ist die Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre Grund für die Erwärmung der Erde und in der Folge das Schmelzen der Polkappen, das Steigen der Meeresspiegel, die Ausbreitung von Wüsten (etc.) und die Zunahme von Wetterkatastrophen, wie die gerade (2021) erlebte Flutkatastrophe in Mitteleuropa mit fürchterlichen Schäden und Folgen für die nächsten Jahrzehnte.

Soweit jedenfalls die offizielle Erklärung, die ich zwar verstehen, aber nicht gut und auch nicht richtig finden muss. Aber da geht es um meine Meinung, nicht um ein faktenbasiertes Wissen. Bitte erlaube mir den Unterschied.

Ich fahre bewusst wenig Auto, lege Kundentermine möglichst passend hintereinander (nicht nur von der Zeit, auch von der Strecke her), vermeide unnötige Fahrten durch z.B. fehlendem Material im Fahrzeug (weshalb ich (kontraproduktiv) mehr Krempel mit mir herumfahre und auch das Auto größer ist, als meistens nötig). Das habe ich aber schon immer so gemacht. So kann ich autark und schnell handeln bei maximaler Flexibilität.

Ich kaufe mir aber auch keine neuen Klamotten, wenn alte nicht durch Defekt ausgetauscht werden müssen. Den funktionierenden Fernseher im Wohnzimmer ersetze ich nicht durch ein aktuelles 4k-Modell, nur weil’s halt hübscher ist. Alte Kleidung wird zu Putzlappen für die Werkstatt zerrissen.

Und so weiter und so fort. „Löblich!“ mag der eine oder andere nun denken, „seeehr löblich!“.

Jaja. Und dann trete ich an den Amboss. Zur Erwärmung des Stahls nutze ich Kohle in der Feldschmiede, neu und wahlweise kann ich einen Gasschmiedeofen nutzen (ganzganz neu: ein Gasschmiedeherd!), der mit Propangas betrieben wird. Und nun ist’s Ende mit löblich!

Oder?

Oder was sind meine Argumente dafür, in diesem Fall fossile Brennstoffe zu zusätzlichem CO2 verbrennen zu wollen?

Bedenke in dieser Fragestellung bitte unbedingt, dass vordergründig das Schmieden steht, nicht das Verbrennen von Kohle oder Gas – das wäre Quatsch.

Meine Feuerstellen sind recht klein und liegen unter 3kW Heizleistung. Trotzdem verbrenne ich an einem Schmiedenachmittag geschätzt gut 1…1,5kg Kohle pro Stunde, die ich frisch zur alten Kohle von der letzten Schmiederunde gebe. Wenn kein Stahl im Feuer liegt, wird die Luftzufuhr heruntergeregelt. Zum Schluss des Schmiedens wird Klinker bestmöglich herausgepickt, dann kommt die ganze Kohle durch ein 3mm-Sieb geschüttelt. Staub und kleinere Kohlestückchen (die gerne mal glühend durch die Gegend schießen) landen im Ascheeimer, der Rest wird für die nächste Runde genutzt. Ich schmiede auch nicht täglich, wenn’s mal wirklich gut läuft vielleicht 2x in der Woche – das ist aber die Ausnahme. Tatsächlich bleibt die Schmiede auch mal über Wochen kalt: Ein fürchterlicher Anblick.

„Aber es gibt doch Induktionsöfen!“ Jaja, stimmt. Aber entweder sind sie so klein, dass gerade mal eine Kaffeetasse hinein passt, oder aber so groß, dass ich da mit meinem Auto reinfahren kann. Solltet Ihr diese Öfen mit der Spirale vorne meinen… steckt doch da mal ein mehrfach gebogenes Stück hindurch! Saftige Anschaffungskosten kommen hinzu und für die dort aufgerufenen Anschlussleistungen müssten erst richtig dicke Kabel in den Boden gelegt werden. Dann kommen enorme Stromkosten hinzu – und wo der Strom nun tatsächlich herkommt, der jetzt durch diesen Ofen fließen soll, kann auch nicht wirklich beantwortet werden. Schweißtemperatur wird von bislang keinem Gerät erreicht, was ich mir bislang so angesehen habe.

Neben den genannten Feuerstellen gibt es dann noch Schmiedeöfen, -tische und -herde, die rein mit Öl betrieben werden oder aber Geräte die Gas nutzen, um Keramik-Chips zu erwärmen. Mit den Chips arbeitet man dann, wie am Kohlefeuer. Aber auch die beiden verbrennen fossil gebundenen Kohlenstoff und stellen in diesem Gedankenkreis keine wirkliche Alternative dar.

Ihr seht, dass ich hier noch lange nicht mit Denken fertig bin.

Aber was soll jetzt die Klamotte mit dem Schmieden überhaupt?

Ist ein Schmied mit einem ungehobelten Ork gleichzusetzen, der verschwitzt in seiner Höhle den Hammer schwingt? Schmieden Schmiede nur noch Messer und Katanas, wie es uns im Fernsehen gezeigt wird? Oder reicht es, wenn man einen Schmied als Attraktion auf einem Mittelalterfest ausstellt?

Schmieden ist für mich ein geliebtes Hobby, mein eigener Anspruch an mich steigt von Tag zu Tag. Nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie (Was ist Eisen, was ist Stahl? Was ist Kohle? Wärmebehandlung? Design? Proportionen? etc.) oder auch in der Kommunikation: Ich habe da tolle Menschen kennen lernen und unglaubliche Arbeiten sehen dürfen, Kontakte bestehen über den gesamten Globus. Mal fester, mal loser.

Ständig kommen neue Themen hinzu, in die ich mich recht intensiv und aufwändig einarbeite, um zu einem guten Resultat zu kommen. Wie z.B. muss ein Ausdrehwerkzeug für einen Drechsler für eine bestimmte Arbeit aussehen? Welchen Stahl nehme ich dafür? Also muss ich zum Drechsler hin und schauen, wie er arbeitet und was er mit seinem neuen Werkzeug vor hat.

Ein Tischler möchte geschmiedete Türknäufe nach seinen Vorstellungen haben, eine Kundin wünscht ein Trollkreuz als Kettenanhänger.

Ein Schreiner wünscht sich ein Zugmesser mit einer bestimmten Breite, einer bestimmten Durchbiegung und mit einer speziellen Stellung der Griffe, um seine geschundenen Handgelenke bei der Arbeit zu entlasten. Nun könnte ich ein neues Stück Werkzeugstahl nehmen… oder aber ich greife in meine Grabbelkiste und ziehe eine alte Feile heraus, die ich zum Zugmesser umschmiede. Ein Stück von einem zerbrochenen Schüppenstiel wird für die beiden Griffe verwendet.

Ein Bekannter wünscht eine Unkrauthacke in einer Breite, wie es sie nirgends zu kaufen gibt.

Ein Weihnachtsgeschenk wird gesucht und die Wahl fällt auf einen meiner Steakwender.

Meißel sind in letzter Zeit (leider!) immer wichtiger geworden und werden mir zum Aufarbeiten zugesendet. Man könnte sie nun mit einem Winkelschleifer nacharbeiten, doch verursacht das 1. einen immensen Werkstoffverlust und 2. ist es wahrscheinlich, dass der Meißel danach unbrauchbar wird (Hintergrund: Abschleifen des gehärteten Stahls an der Schneide und Freilegen tiefergelegener, durch die Wärmebehandlung des Herstellers nicht erreichter Bereiche). Das Aufarbeiten durch einen Schmied ist eine tolle Möglichkeit, auch wirklich defekte Meißel weiter nutzen zu können – und wenn zum Schluss nur noch ein spitzer Handmeißel übrig bleibt. Oder wenn sie zum allerletzten Schluss beim Schmied selbst verbleiben und von ihm so umgearbeitet werden, dass er damit seine Werkstücke verzieren kann.

Entsorgung und Neukauf sind nicht immer nötig: Vorhandenes Material kann oft weiter genutzt werden, bis tatsächlich nichts mehr davon übrig ist. Auch wenn sich der bisherige Verwendungszweck völlig ändert (z.B. Feile zum Zugmesser, Reststahl zum Dekostück, defekter Meißel zum Prägewerkzeug etc.).

Nachhaltigkeit ist also ein großes Thema: Wenn auch fossile Brennstoffe eingesetzt werden, hält mein Zugmesser sicherlich länger, als ein beliebiges Smartphone, meine geschmiedeten Herzchen unterliegen keinerlei Verschleiß und können gerne Hundert Jahre + alt werden!

Es gibt noch weitere, sehr umfangreiche Gebiete, die ich aber wirklich nur rein informativ und wirklich nur leicht an der Oberfläche angekratzt habe: Beispielsweise alles das, was Rekonstruktion und Restauration betrifft. Oder auch die Themen, die in der Archäotechnik besprochen werden – sehr interessant!

Meine hauptsächlichen Schmiedearbeiten betreffen also das Neuanfertigen von Gegenständen und Werkzeugen nach Kundenwunsch, die Herstellung von einfachen Dekogegenständen, wie z.B. meine Herzchen, S-Haken etc. sowie das Anpassen, Umändern und Wiedernutzbarmachen von vorhandenen Materialien und Werkzeugen.

Das Schaffen von echten Kunststücken, etwa geschmiedeten Skulpturen, ist mir noch fern – obwohl ich hin und wieder spüre, wie die eine oder andere Synapse leise Signale aussendet und ich mich hin und wieder mit Zettel und Bleistift über dem Tisch gebeugt wiederfinde.

Hier an dieser Stelle empfehle ich gerne die 150mm-Challenge: Ausgehend vom Hereford College of Art (HCA) wurde eine Aufgabe entwickelt: Jeder Schmied (dort werden Kunstschmiede ausgebildet…) nutzt ein gleich großes Stück Stahl: 20 x 20 x 150mm. Und dann kann er daraus machen, was er will und was ihm einfällt. Trennen ist erlaubt, nieten ebenso, schweißen aber nur traditionell im Feuer. Sucht bei Gelegenheit mal danach z.B. bei Instagram: Das Ding ging viral und um die ganze Welt herum! Irre, wie kreativ Menschen sein können!

Ihr seht, dass das Thema Schmieden für mich recht umfangreich ist, dass für mich kein Ende abzusehen ist und auch kein Ende erreichbar scheint.

Das ist für mich aber durchaus OK so und tatsächlich auch gewünscht: So bleibt’s spannend und vielseitig.

Vielen Dank, dass Ihr Euch das alles durchgelesen habt.

Bleibt besser als ich!

Der Meiẞel aus Moniereisen

Und warum „Meißel“ in einer Überschrift mit „SS“ dargestellt wird… und nicht mit dem großen „ẞ“… wie ich es auch geschrieben habe… „MEISSEL“…keine Ahnung – aber es sieht echt blöd aus!

Wer’s wissen will:

Das große ẞ ist seit 2008 Bestandteil im Unicode, ist seit dem 29. Juni 2017 ein offizieller Buchstabe und es ist erreichbar mit

[AltGr]+[Umschalt]+[ß].

Jetzt stellt Euch mal vor, da stünde „Bier in Maßen trinken!“… mit zwei „S“… Nein: Nicht im Wort „Bier“…

Ei, was wäre hier wieder los!

… … …

…

Ah – geht doch: coden rulez! 😉

Versteht Ihr jetzt, warum der Bau dieser Seite so lange dauert?